長きにわたって、随分いろいろなものを飲み食いしてきました。ここひとつ、一汁三菜とまではいわずとも、自分の食生活を考えなおしてみたいと思っています。身土不二、三里四方に旨いものあり。この地方の豊かな食材をありがたく頂戴して、ゆったりとやってゆきたいと思っています。 ここまでが今年の年賀状。

長きにわたって、随分いろいろなものを飲み食いしてきました。ここひとつ、一汁三菜とまではいわずとも、自分の食生活を考えなおしてみたいと思っています。身土不二、三里四方に旨いものあり。この地方の豊かな食材をありがたく頂戴して、ゆったりとやってゆきたいと思っています。 ここまでが今年の年賀状。

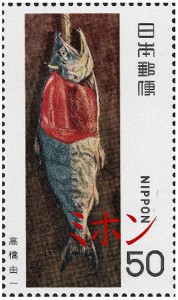

正月にはこの地域の旨い海の幸、肉類や豆、野菜を食べた。イクラも作った。実に生臭く、美味しい自家製のメフンも作った。しかし蓮根、里芋は本州からの到来物、オリーブの塩漬けや搾菜は輸入物だった。スパイス類もそうだ。食いしん坊の私は、どこで折り合いをつければよいのだろうか。