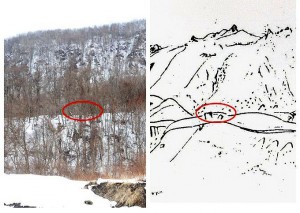

太平洋戦争の末期、1943年12月28日の地震が昭和新山噴火の始まりであった。その頃の胆振線は胆振縦貫鉄道株式会社経営の私鉄であった。実際に噴火したのは1944年6月23日で、その日が国有鉄道への移管の調印式であったという。噴火前後から線路がゆがみ、軌道は数百m東へ移され、昭和21年9月13日の第七次線路変更まで必死の保線作業が続けられた。この鉄橋はその後1986年11月1日の廃線に到るまで使われたものである。

太平洋戦争の末期、1943年12月28日の地震が昭和新山噴火の始まりであった。その頃の胆振線は胆振縦貫鉄道株式会社経営の私鉄であった。実際に噴火したのは1944年6月23日で、その日が国有鉄道への移管の調印式であったという。噴火前後から線路がゆがみ、軌道は数百m東へ移され、昭和21年9月13日の第七次線路変更まで必死の保線作業が続けられた。この鉄橋はその後1986年11月1日の廃線に到るまで使われたものである。

仁左衛門の不思議な世界

気紛れ仁左衛門の行雲流水・森羅万象がここにあります お立ち寄りください