朝から雲は低く、日中通しての小ぬか雨。今日の雨は芽吹きを促す恵みの五月雨と思い庭にやってきていたコムクドリを数えていたら、突然の夕映え。こんな日もあるのだ。低気圧が津軽海峡を東へ横切って、弱い冬型の気圧配置。西から地上に光が入ってこれこの通り。人生、捨てたものじゃない。地上のものすべてが赤く染まった中、いつもの有珠山ビュウポイントへ急いだ。田圃に水が入っていてこの風景となった。

朝から雲は低く、日中通しての小ぬか雨。今日の雨は芽吹きを促す恵みの五月雨と思い庭にやってきていたコムクドリを数えていたら、突然の夕映え。こんな日もあるのだ。低気圧が津軽海峡を東へ横切って、弱い冬型の気圧配置。西から地上に光が入ってこれこの通り。人生、捨てたものじゃない。地上のものすべてが赤く染まった中、いつもの有珠山ビュウポイントへ急いだ。田圃に水が入っていてこの風景となった。

225 私はダフネ

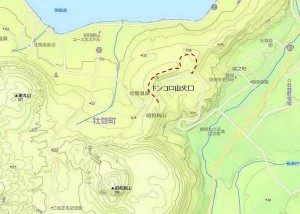

224 二万年前を歩く

223 梅干

222 北へ逃げたダフネ

221 もしかしたら

220 生き残ったセンノキ

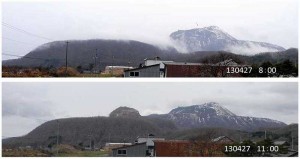

昭和新山を見上げる洞爺湖湖畔にハリギリ(センノキ)の大木がある。胸高直径1mになんなんとする威丈夫だ。1944年、激しい噴火を繰り返していた昭和新山の7月11日、第3火口からの第5次爆発は強烈なサージを伴った。三松正夫の「昭和新山生成日記」によると、

昭和新山を見上げる洞爺湖湖畔にハリギリ(センノキ)の大木がある。胸高直径1mになんなんとする威丈夫だ。1944年、激しい噴火を繰り返していた昭和新山の7月11日、第3火口からの第5次爆発は強烈なサージを伴った。三松正夫の「昭和新山生成日記」によると、

「この噴煙は北方洞爺湖畔部落に押し倒し、猛烈な熱雲となって地上を渦巻き、火口より湖岸まで2km、幅1.5kmの農地と、十数戸の農家に大損害を与え、湖畔の保安林を倒してさらに湖中に吹き進み12kmの対岸洞爺村に達し、「向洞爺」の農作物に大害を与え、午前11時25分間歇爆発となった。爆発途中より大雷雨となり、噴煙は粘性高き泥雨と化し、万物に付着したため、植物に致命的大害を与えた。噴石もまた多く、径20~30㎝の大石が火口500mに飛び、字西湖畔大寺寅吉氏宅3棟は熱石により焼失した。熱雲は湖岸樹林の半面を焼いたが、その温度は60℃内外と思われ、途中避難した農民は軽い熱傷を受けた。熱風は地上の砂礫を吹き飛ばし、これが窓ガラスに銃弾貫通孔のような穴をあけたり、磨りガラス(ママ)のように暈を付けた」

と、昭和新山の噴火の凄まじさを物語る記録として残されている。無くなってしまった湖畔の保安林は、現在、後に植林されたトドマツの並木となっているが、その中にこのハリギリのように何本かのたくましく生き残った大木を見ることが出来る。