アイヌ語ではトチの実を「トチ」、幹を「トチニ」と言うそうだ。縄文の時代からその実も材も生活に繋がっていた。実は食料に幹は臼や杵になったと言う。洞爺湖中島のフットパスでトチの実やその厚い殻皮が落ちていたらその斜面にはきっと大きなトチノキが有る。トチの老木を見つけ皆で記念写真を撮った。トチは灰汁抜きが難しく食料としては日常から姿を消したがフィールドでの存在感は抜群だ。トチノキのお婆さん、おいしいトチ餅を御馳走してよ。

アイヌ語ではトチの実を「トチ」、幹を「トチニ」と言うそうだ。縄文の時代からその実も材も生活に繋がっていた。実は食料に幹は臼や杵になったと言う。洞爺湖中島のフットパスでトチの実やその厚い殻皮が落ちていたらその斜面にはきっと大きなトチノキが有る。トチの老木を見つけ皆で記念写真を撮った。トチは灰汁抜きが難しく食料としては日常から姿を消したがフィールドでの存在感は抜群だ。トチノキのお婆さん、おいしいトチ餅を御馳走してよ。

115 緑青スプーン

暑い日が続き、たまらなくなって洞爺湖で泳いだ。穏やかに広がる湖岸の緑を眺めながら澄んだ湖水に潜るのは贅沢の限りだ。切り立った岩棚から深みに落ち込む碧さはたまらなく美しい。水深3mほどの砂の上に緑色のスプーンが落ちていた。古くから沈んでいたらしく、すっかり酸化して緑青に覆われている。

暑い日が続き、たまらなくなって洞爺湖で泳いだ。穏やかに広がる湖岸の緑を眺めながら澄んだ湖水に潜るのは贅沢の限りだ。切り立った岩棚から深みに落ち込む碧さはたまらなく美しい。水深3mほどの砂の上に緑色のスプーンが落ちていた。古くから沈んでいたらしく、すっかり酸化して緑青に覆われている。

以前、洞爺湖への流入河川はカルデラ外輪からのものだけで、流出は壮瞥滝のみであった。1939年に長流川から導水をし3カ所に発電所が作られ、上流の黄渓にあった鉄・硫黄鉱山から強酸性廃水が流れ込み、1970年にはpHが5.3まで低下したと言う。現在、国が巨額を投じて中和処理を行ない、これは半永久的に継続してゆく。だが、有珠山の1977と2000年の噴火では噴出された火山灰によりpHが上昇、多少生態系が改善されたようだ。水中では時々コイや小魚に出会うが、生物生産の場としてはまだまだ貧弱な湖である。人が手を加えて悪化した洞爺湖の水質と、自然災害がもたらしたその改善。「禍福はあざなえる縄」か。

114 麦秋

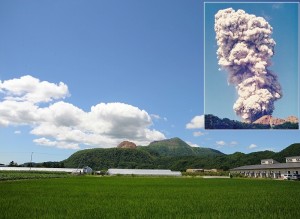

113 1977年8月7日

112 マシジミ

111 黒はすべてを

110 火の山の森の儀式

火の山有珠山で「星祭」が開かれている。ロープウェイを使った夜のイベントだ。先だって白老コタンのエカシによる「山の神に祈る、山の祭り」ヌプリコロカムイノミの伝統儀式が行われた。ステージの後の森は1977-78噴火後に回復したトドマツ、エゾマツ、ドロノキの森。今ではこんなに深く緑濃い森だが、噴火後はすべての植生が失われて、リセットされた後に再生され出来上がって「30年の森」だ。噴火という大地のくしゃみ程度の出来事で一つの小さな破壊がおこり、命の再生が当たり前に進んでこの景観が作られた。屹立する岩は旧「土瓶」の本体ドームの崩れ残った名残りの岩峰。次の噴火でこの山はどのように形を変えて行くのであろうか。この夜、寒く霧に覆われた夜空だったが、外輪山から見下ろす伊達の街の夜景は噴火など想定外の静けさで、足元に広がる星空を思わせるほど見事だった。

火の山有珠山で「星祭」が開かれている。ロープウェイを使った夜のイベントだ。先だって白老コタンのエカシによる「山の神に祈る、山の祭り」ヌプリコロカムイノミの伝統儀式が行われた。ステージの後の森は1977-78噴火後に回復したトドマツ、エゾマツ、ドロノキの森。今ではこんなに深く緑濃い森だが、噴火後はすべての植生が失われて、リセットされた後に再生され出来上がって「30年の森」だ。噴火という大地のくしゃみ程度の出来事で一つの小さな破壊がおこり、命の再生が当たり前に進んでこの景観が作られた。屹立する岩は旧「土瓶」の本体ドームの崩れ残った名残りの岩峰。次の噴火でこの山はどのように形を変えて行くのであろうか。この夜、寒く霧に覆われた夜空だったが、外輪山から見下ろす伊達の街の夜景は噴火など想定外の静けさで、足元に広がる星空を思わせるほど見事だった。