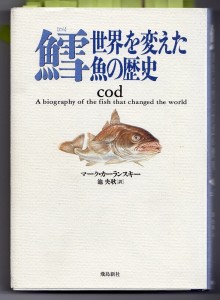

一本100円で乾して冷凍したスケトウタラが売っていた。家族分の夕餉の一品となった。マダラの乾燥品も一般的だ。手をかけて作る芋棒も旨い。上出来な卵巣の塩漬けも自作する。そしてある日、マーク・カーランスキーの「鱈」を読んだ。世界のいくつもの国々が鱈で救われ、鱈で成り立った事実がそこにあった。カナダ、イギリス、オランダ、ポルトガルもタラで戦い、タラで救われた。カリブ海諸国の奴隷制の陰には暗澹たる食としての塩鱈が関わっている。アイスランドでは農作物は作れず、タラで建国するために領海を命がけで3海里を獲得し、4海里、12海里、50海里、200海里へ拡大しながらと国の存亡をかけ、英、独との激しいタラ戦争を経て列強と対峙した。読み終わっていろいろ考えた。タラは世界中で激減している。日本はその現状に実に呑気だ。

一本100円で乾して冷凍したスケトウタラが売っていた。家族分の夕餉の一品となった。マダラの乾燥品も一般的だ。手をかけて作る芋棒も旨い。上出来な卵巣の塩漬けも自作する。そしてある日、マーク・カーランスキーの「鱈」を読んだ。世界のいくつもの国々が鱈で救われ、鱈で成り立った事実がそこにあった。カナダ、イギリス、オランダ、ポルトガルもタラで戦い、タラで救われた。カリブ海諸国の奴隷制の陰には暗澹たる食としての塩鱈が関わっている。アイスランドでは農作物は作れず、タラで建国するために領海を命がけで3海里を獲得し、4海里、12海里、50海里、200海里へ拡大しながらと国の存亡をかけ、英、独との激しいタラ戦争を経て列強と対峙した。読み終わっていろいろ考えた。タラは世界中で激減している。日本はその現状に実に呑気だ。

「海辺」カテゴリーアーカイブ

203 1878年8月某日

白老港は20年程前に使用が始まった。町から3km離れた新しい港だ。この港の少し東側の道を海の方へ入り込むと、そこから東へ、どこまでも続くような砂浜にたどり着く。この浜は秋、鮭釣りで有名だ。成熟した鮭が昔覚えた母なる川の匂いを辿ってやって来る。灰色の海の波間にその姿が透けて見えるようになる頃、猛る雄サケ同様、野武士のごとく蝟集する常連釣師達の血もまた騒ぎ立つ。数百本の竿の幟が立ちあげられると男たちの眼も血走る。まるで鮭の眼だ。男だけではない、女の釣師も混じっている。流木を積み上げ、砂地を掘って小屋掛けする剛の者も現れる。そうなるともう素人衆の立ち入る隙はほとんどなくなる。さすが北海道、鮭となると別格なのだ。人にも鮭にも同じ海の水が流れている。更に1.6km東へ、つまり白老市街地側へ進んでみる(地図参照)。この時期(三月)にはさすがに誰も見えず、飢えたキツネの足跡が続いているだけだった。引き潮のせいもあって、広くなった砂浜には人影もなく、流木以外のごみとしての漂流物も見当たらず、無機素材のみの、ごく当たり前の砂浜の風景と出会うことができた。

白老港は20年程前に使用が始まった。町から3km離れた新しい港だ。この港の少し東側の道を海の方へ入り込むと、そこから東へ、どこまでも続くような砂浜にたどり着く。この浜は秋、鮭釣りで有名だ。成熟した鮭が昔覚えた母なる川の匂いを辿ってやって来る。灰色の海の波間にその姿が透けて見えるようになる頃、猛る雄サケ同様、野武士のごとく蝟集する常連釣師達の血もまた騒ぎ立つ。数百本の竿の幟が立ちあげられると男たちの眼も血走る。まるで鮭の眼だ。男だけではない、女の釣師も混じっている。流木を積み上げ、砂地を掘って小屋掛けする剛の者も現れる。そうなるともう素人衆の立ち入る隙はほとんどなくなる。さすが北海道、鮭となると別格なのだ。人にも鮭にも同じ海の水が流れている。更に1.6km東へ、つまり白老市街地側へ進んでみる(地図参照)。この時期(三月)にはさすがに誰も見えず、飢えたキツネの足跡が続いているだけだった。引き潮のせいもあって、広くなった砂浜には人影もなく、流木以外のごみとしての漂流物も見当たらず、無機素材のみの、ごく当たり前の砂浜の風景と出会うことができた。

この砂浜はウヨロ川、ブウベツ川、白老川の三川の河口を閉塞するように西と東から成長した砂嘴である。陸水の流れ、海水との比重の差、沖からの波浪、潮流、風など様々な流体力学の重合的集大成がこの地形だ。1/25.000地形図を見て、自然とは斯く有りなんと納得した。1976年撮影の航空写真と突き合わせて見た。地形には大きな変化は見つからない。もう少し地形の変化が有りそうだと思った割にはそうでもない。砂浜の流失がニュースになっている昨今、姿を変えずに現状を維持し続けている砂浜が身近にあるのだ。ここからはドームを載せた樽前山の見事な山容が手に取るように見える。白老川の上流域は北海道でも有数の多雨地帯だ。その奔流はたち並ぶ火山による噴出堆積物を浸食し運搬し、海に砂利や砂を供給するのであろう。かくしてこの海では潤沢となった漂砂は水に乗り移動し、卓越してこの地形となる。白老の市街はさらに先だ。

この砂浜はウヨロ川、ブウベツ川、白老川の三川の河口を閉塞するように西と東から成長した砂嘴である。陸水の流れ、海水との比重の差、沖からの波浪、潮流、風など様々な流体力学の重合的集大成がこの地形だ。1/25.000地形図を見て、自然とは斯く有りなんと納得した。1976年撮影の航空写真と突き合わせて見た。地形には大きな変化は見つからない。もう少し地形の変化が有りそうだと思った割にはそうでもない。砂浜の流失がニュースになっている昨今、姿を変えずに現状を維持し続けている砂浜が身近にあるのだ。ここからはドームを載せた樽前山の見事な山容が手に取るように見える。白老川の上流域は北海道でも有数の多雨地帯だ。その奔流はたち並ぶ火山による噴出堆積物を浸食し運搬し、海に砂利や砂を供給するのであろう。かくしてこの海では潤沢となった漂砂は水に乗り移動し、卓越してこの地形となる。白老の市街はさらに先だ。

1878年、今から135年前の8月のある日、幌別を発ったイザベラ・バードはこの浜に沿って白老に向かっている。現在の国道36号線の前身となった街道は、人、馬車の往来が多かったようで、14年後の1892年には北海道炭鉱鉄道が開業(1906年国有化され、室蘭本線となる)している。「どんよりと曇った日で、険悪で暗い水平線が見えた。雑草の茂る平地の上を灰色の道路が走り、それに沿って灰色の電柱が並んでいた。道路は灰色の糸のようにいやになるほど遠くまで伸びていた。微風が海から吹いて来て、足草の間をさらさらと音を立てて通り、背の高い羽毛のような薄を波打たせた。太平洋の荒波の轟く波音は、その壮大な深い低音で空気を震わせていた。この孤独な大自然は、隅々まで詩と音楽に浸っている。私の心は安らぎを覚えた」。その4年前樽前山が1874年に噴火しており、まだ噴火の余韻と残滓がそこここに残っていて、灰色を纏ったイメージの世界があったのだろう。その日の夕方、疲れ果てて白老の宿に着いたイザベラは、「新しい鮭の厚い切り身を炭火で焼いたのを、魚油皿に灯心を立てた灯火の下で美味しく食べた。その日一番楽しかったことだ」と日記に記す。(高梨健吉訳) この鮭は時期からいってまさしくトキシラズ。脂が乗っていて身が厚く、切り身にすると背鰭から腹まで25cmを超える長さとなる。どこまでも軽やかで舌にもたれず、心を舞い上がらせるような豊潤で純度の高い脂身と、Salmonidae属が誇る濃厚な味、滋味深い風味は、最高級の霜降り牛肉をも凌駕する。150年程時計を巻き戻して、私も同行し一緒にありつきたかった。この鮭は間違いなく美味しかったはずだ。残念至極。

1878年、今から135年前の8月のある日、幌別を発ったイザベラ・バードはこの浜に沿って白老に向かっている。現在の国道36号線の前身となった街道は、人、馬車の往来が多かったようで、14年後の1892年には北海道炭鉱鉄道が開業(1906年国有化され、室蘭本線となる)している。「どんよりと曇った日で、険悪で暗い水平線が見えた。雑草の茂る平地の上を灰色の道路が走り、それに沿って灰色の電柱が並んでいた。道路は灰色の糸のようにいやになるほど遠くまで伸びていた。微風が海から吹いて来て、足草の間をさらさらと音を立てて通り、背の高い羽毛のような薄を波打たせた。太平洋の荒波の轟く波音は、その壮大な深い低音で空気を震わせていた。この孤独な大自然は、隅々まで詩と音楽に浸っている。私の心は安らぎを覚えた」。その4年前樽前山が1874年に噴火しており、まだ噴火の余韻と残滓がそこここに残っていて、灰色を纏ったイメージの世界があったのだろう。その日の夕方、疲れ果てて白老の宿に着いたイザベラは、「新しい鮭の厚い切り身を炭火で焼いたのを、魚油皿に灯心を立てた灯火の下で美味しく食べた。その日一番楽しかったことだ」と日記に記す。(高梨健吉訳) この鮭は時期からいってまさしくトキシラズ。脂が乗っていて身が厚く、切り身にすると背鰭から腹まで25cmを超える長さとなる。どこまでも軽やかで舌にもたれず、心を舞い上がらせるような豊潤で純度の高い脂身と、Salmonidae属が誇る濃厚な味、滋味深い風味は、最高級の霜降り牛肉をも凌駕する。150年程時計を巻き戻して、私も同行し一緒にありつきたかった。この鮭は間違いなく美味しかったはずだ。残念至極。

イザベラ・バードについてはイザベラ・バード 「日本奥地紀行」高梨健吉訳(2000年)平凡社によった。また、1878年9月6日からの礼文華山道紀行については安藤忍氏のブログもどうぞ。

http://toya-usu-volcanomeister.net/vm_ando/archives/1549

196 銛をうつ淑女

BSアーカイブスでユージニー・クラークさんの姿を見つけた。ニューギニアの奇妙な魚、コンビクトフィッシュのドキュメンタリーフィルムだった。海洋生物学者で母親は日本人。「銛をうつ淑女」(1954発行)で知ってからの、私の憧れの人であった。お会いしたことは無いけれど。

BSアーカイブスでユージニー・クラークさんの姿を見つけた。ニューギニアの奇妙な魚、コンビクトフィッシュのドキュメンタリーフィルムだった。海洋生物学者で母親は日本人。「銛をうつ淑女」(1954発行)で知ってからの、私の憧れの人であった。お会いしたことは無いけれど。

半世紀前、フォルコ・クイリチの「青い大陸」、クーストーの「沈黙の世界」が上映され、日本中の海好きはみんなこれにやられてしまった。私も“もぐり”が好きだったので1967年、潜水士の資格を取った。それまでのヘルメット潜水ではなく、スキューバ潜水での日本で初回の潜水士免許証交付だったと思う。しかし、教員になったばかりだったし金も無かったので、殆ど素潜りだった。軟体動物の分類を研究テーマにしていて、三浦半島、伊豆や三宅島で水深20mまでを潜っていた。年中、海に浸かっていた時代だった。

あれから幾星霜、“銛をうつ淑女”も銀髪となり、でも実に生き生きとして魅力を失っていなかった。2008年には、優れたフィールド研究者に贈られる Explorers Club Medal を受賞したという。

かく言う私は夏には洞爺湖で少しだけ潜って遊んでいる。今年あたりは有珠の海へ遠征しようか。

194 寒中の冷燻

186 日暈(にちうん)

柔らかな光が満ちてはいるが、まだ1月末の寒さが身につたわる。見上げた空に大きな日暈が出来ている。上空の細かい氷晶が太陽光で屈折され、太陽の周囲に大きな輪となる、比較的通常の物理的現象。この大きさは太陽を中心に半径22度の内暈(ないうん)が一般的で(22-degree halo)、外暈と呼ばれるものは46度だそうである。目安になるものが無い中空でとても大きく見える。夜空の星を説明する尺度でいうと、手をいっぱいに伸ばして親指とひとさし指いっぱいの間隔を二つと、握りこぶし一つ並べた角度だ。画像に収めたいと思い最良の場所を探した。噴火湾に臨む伊達製糖所の、冬、いつも見る白い蒸気がアクセントになる位置まで近づき、シャッターを切った。

柔らかな光が満ちてはいるが、まだ1月末の寒さが身につたわる。見上げた空に大きな日暈が出来ている。上空の細かい氷晶が太陽光で屈折され、太陽の周囲に大きな輪となる、比較的通常の物理的現象。この大きさは太陽を中心に半径22度の内暈(ないうん)が一般的で(22-degree halo)、外暈と呼ばれるものは46度だそうである。目安になるものが無い中空でとても大きく見える。夜空の星を説明する尺度でいうと、手をいっぱいに伸ばして親指とひとさし指いっぱいの間隔を二つと、握りこぶし一つ並べた角度だ。画像に収めたいと思い最良の場所を探した。噴火湾に臨む伊達製糖所の、冬、いつも見る白い蒸気がアクセントになる位置まで近づき、シャッターを切った。

179 ホタテを食べる

北の海の冬季代表は何と言ってもホタテ。噴火湾で養殖され、4~5年物が出回っている。英名 Scallop で総称される Pectinidae の中でも特筆される食材。まして種小名 yessoensis は蝦夷地のこと。ならば北海道人としては誇るに値するまさしく自慢の逸品だ。

北の海の冬季代表は何と言ってもホタテ。噴火湾で養殖され、4~5年物が出回っている。英名 Scallop で総称される Pectinidae の中でも特筆される食材。まして種小名 yessoensis は蝦夷地のこと。ならば北海道人としては誇るに値するまさしく自慢の逸品だ。

写真のローズマリー側から左へ、外套膜、鰓、右外套膜、閉殻筋(貝柱)、中腸線。いずれも食感、味に際立つ個性がある。大きな貝柱の横に付いている小柱(写真左上)は殻を閉じっぱなしにする平滑筋からなる補助閉殻筋で、コリコリしたなんともよい食感を持っていて、私の最も好きな部位だ。緑褐色の中腸腺は肝臓の働きを持ち、貝毒などをため込むことがあるので通常は食べないが、なかなか「濃い」レバー味が有ってこれまた旨い。ローズマリーの右にあるのはボイルした卵巣で、精巣は白みを帯びる。

乾物の貝柱は中華料理では世に聞こえた名品で、外貨獲得のお役に立っているが、われわれが日常手にするホタテは、採れたての絶大なる美味しさがあるうえ、食材としての使い勝手や値段もお手ごろで、貝柱の刺身、殻つきのバター醤油焼き、炊き込み飯などお馴染みのメニューにおさまっているようだ。だが、産卵期(春)前のたっぷりと太って豊潤な旨さの満ちた生殖巣や、外套膜の濃厚な食味は主役たる貝柱に負けない逸材である。鮮度の良いホタテが入手できることを最良の武器に、その風味を生かすことが出来れば、濃厚ながら穏やかな味わいは他の食材や調味料、ソース類との相性も良く、多様な料理へと進化できよう。現地人たるもの、この卓越した可能性を眠らせてはならない。