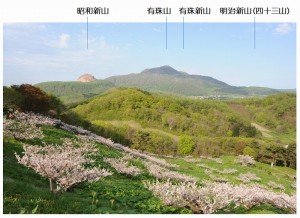

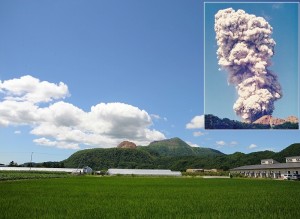

今朝の有珠山はよく晴れた。35年前の今日、有珠山の山頂で噴火が始った。77年、78年と大きな噴火が続き、大きな銀沼火口が残った。地殻変動は82年まで継続し火口原の上に180mの潜在ドーム有珠新山が隆起した。私は偶然に札幌近郊から見たが80km先の青空の中のモノトーンの噴煙は異様だった。2000年にも西山山麓で噴火したが噴火の規模は大きくなかった。次の噴火までの折り返し点は過ぎている。

今朝の有珠山はよく晴れた。35年前の今日、有珠山の山頂で噴火が始った。77年、78年と大きな噴火が続き、大きな銀沼火口が残った。地殻変動は82年まで継続し火口原の上に180mの潜在ドーム有珠新山が隆起した。私は偶然に札幌近郊から見たが80km先の青空の中のモノトーンの噴煙は異様だった。2000年にも西山山麓で噴火したが噴火の規模は大きくなかった。次の噴火までの折り返し点は過ぎている。

「火山・大地・気象」カテゴリーアーカイブ

112 マシジミ

110 火の山の森の儀式

火の山有珠山で「星祭」が開かれている。ロープウェイを使った夜のイベントだ。先だって白老コタンのエカシによる「山の神に祈る、山の祭り」ヌプリコロカムイノミの伝統儀式が行われた。ステージの後の森は1977-78噴火後に回復したトドマツ、エゾマツ、ドロノキの森。今ではこんなに深く緑濃い森だが、噴火後はすべての植生が失われて、リセットされた後に再生され出来上がって「30年の森」だ。噴火という大地のくしゃみ程度の出来事で一つの小さな破壊がおこり、命の再生が当たり前に進んでこの景観が作られた。屹立する岩は旧「土瓶」の本体ドームの崩れ残った名残りの岩峰。次の噴火でこの山はどのように形を変えて行くのであろうか。この夜、寒く霧に覆われた夜空だったが、外輪山から見下ろす伊達の街の夜景は噴火など想定外の静けさで、足元に広がる星空を思わせるほど見事だった。

火の山有珠山で「星祭」が開かれている。ロープウェイを使った夜のイベントだ。先だって白老コタンのエカシによる「山の神に祈る、山の祭り」ヌプリコロカムイノミの伝統儀式が行われた。ステージの後の森は1977-78噴火後に回復したトドマツ、エゾマツ、ドロノキの森。今ではこんなに深く緑濃い森だが、噴火後はすべての植生が失われて、リセットされた後に再生され出来上がって「30年の森」だ。噴火という大地のくしゃみ程度の出来事で一つの小さな破壊がおこり、命の再生が当たり前に進んでこの景観が作られた。屹立する岩は旧「土瓶」の本体ドームの崩れ残った名残りの岩峰。次の噴火でこの山はどのように形を変えて行くのであろうか。この夜、寒く霧に覆われた夜空だったが、外輪山から見下ろす伊達の街の夜景は噴火など想定外の静けさで、足元に広がる星空を思わせるほど見事だった。