有珠山外輪からの風景は見事だ。洞爺湖や羊蹄、それに徳舜別、ホロホロ山の峰々、足元に広がる壮瞥の田園風景、私のガイドコースでで自慢の場所だ。しかし、雨で遠望がきかなかったリ大有珠の山頂が霧で閉ざされていると説明する内容を探すのに苦労する。この日は下界に霧が立ち込めていて洞爺湖も遠い山並みも望めないと思っていたら、瞬間、霧が切れて昭和新山の赤いドームが浮かび出た。山の天候は妖精のいたずら、時折見せる一発芸。

有珠山外輪からの風景は見事だ。洞爺湖や羊蹄、それに徳舜別、ホロホロ山の峰々、足元に広がる壮瞥の田園風景、私のガイドコースでで自慢の場所だ。しかし、雨で遠望がきかなかったリ大有珠の山頂が霧で閉ざされていると説明する内容を探すのに苦労する。この日は下界に霧が立ち込めていて洞爺湖も遠い山並みも望めないと思っていたら、瞬間、霧が切れて昭和新山の赤いドームが浮かび出た。山の天候は妖精のいたずら、時折見せる一発芸。

「火山・大地・気象」カテゴリーアーカイブ

125 水抜き井戸

123 灯りを囲んで

122 いずこへ

121 潤沢の証人

120 生き急ぐ

119 いのちの証し

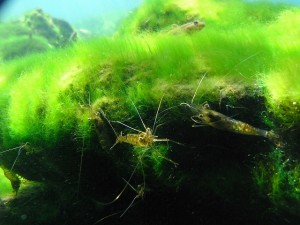

青い湖底に白いものが目に付いた。上はウチダザリガニのハサミと下は粉砕されたマシジミの殻。水深3~4m。1930年頃に阿寒湖に導入されたウチダザリガニは道東域で繁殖域を広げていたが近年洞爺湖、支笏湖からも繁殖が確認され、特に洞爺湖サンパレス付近では大量の個体が継続的に捕獲され、環境省により調査が行われている。その地点から東へ4km離れての確認となる。今年2個体目で、この種特有のハサミの白いシグナルも確認済みだ。マシジミはコイが摂餌後吐き出したものだろう。コイには喉に大きな咽頭歯が有り、タニシや二枚貝の硬い殻をかみ砕く。海と違ってこの洞爺湖の動物たちの姿は少ないが、生き物たちの存在の証しはあちこちにある

青い湖底に白いものが目に付いた。上はウチダザリガニのハサミと下は粉砕されたマシジミの殻。水深3~4m。1930年頃に阿寒湖に導入されたウチダザリガニは道東域で繁殖域を広げていたが近年洞爺湖、支笏湖からも繁殖が確認され、特に洞爺湖サンパレス付近では大量の個体が継続的に捕獲され、環境省により調査が行われている。その地点から東へ4km離れての確認となる。今年2個体目で、この種特有のハサミの白いシグナルも確認済みだ。マシジミはコイが摂餌後吐き出したものだろう。コイには喉に大きな咽頭歯が有り、タニシや二枚貝の硬い殻をかみ砕く。海と違ってこの洞爺湖の動物たちの姿は少ないが、生き物たちの存在の証しはあちこちにある

118 碧い城壁

117 森の「オーイ」

ここは洞爺湖中島、夜は無人だ。昼間はフットパスをめぐる人たちの声や島へ往復する観光船の音が遠くから聞こえるが夜は静寂そのもの。深い森に夕闇が迫る頃、樹々たちは太い声で話し始める。先ずはこの樹がひとこえ呼びかける。「おーい」。

ここは洞爺湖中島、夜は無人だ。昼間はフットパスをめぐる人たちの声や島へ往復する観光船の音が遠くから聞こえるが夜は静寂そのもの。深い森に夕闇が迫る頃、樹々たちは太い声で話し始める。先ずはこの樹がひとこえ呼びかける。「おーい」。

口を大きく開いて「おーい」と呼びかけている太いミズナラの古木。中は洞になっていて、この口に顔を入れて「オーイ」とさけぶと「オーイ」と反響する。この森の妖精「オーイ」のミズナラ。葉はふさふさと茂り、まだまだ壮健で樹皮もしっかりしている。しかし、子は無い。種子のドングリも芽を出した若木もみんなシカが食べてしまう。このままでいくとこの樹は一代限り。こんな古木がたくさんある。今夜も叫んでいるよ「オーイ、何とかしてくれー」

115 緑青スプーン

暑い日が続き、たまらなくなって洞爺湖で泳いだ。穏やかに広がる湖岸の緑を眺めながら澄んだ湖水に潜るのは贅沢の限りだ。切り立った岩棚から深みに落ち込む碧さはたまらなく美しい。水深3mほどの砂の上に緑色のスプーンが落ちていた。古くから沈んでいたらしく、すっかり酸化して緑青に覆われている。

暑い日が続き、たまらなくなって洞爺湖で泳いだ。穏やかに広がる湖岸の緑を眺めながら澄んだ湖水に潜るのは贅沢の限りだ。切り立った岩棚から深みに落ち込む碧さはたまらなく美しい。水深3mほどの砂の上に緑色のスプーンが落ちていた。古くから沈んでいたらしく、すっかり酸化して緑青に覆われている。

以前、洞爺湖への流入河川はカルデラ外輪からのものだけで、流出は壮瞥滝のみであった。1939年に長流川から導水をし3カ所に発電所が作られ、上流の黄渓にあった鉄・硫黄鉱山から強酸性廃水が流れ込み、1970年にはpHが5.3まで低下したと言う。現在、国が巨額を投じて中和処理を行ない、これは半永久的に継続してゆく。だが、有珠山の1977と2000年の噴火では噴出された火山灰によりpHが上昇、多少生態系が改善されたようだ。水中では時々コイや小魚に出会うが、生物生産の場としてはまだまだ貧弱な湖である。人が手を加えて悪化した洞爺湖の水質と、自然災害がもたらしたその改善。「禍福はあざなえる縄」か。