輓馬(ばんば)を引き取り休養させている家がある。飼育小屋の外、雪の野面を見ながら佇む馬は見事に大きい。随分昔、荷車で重い石炭を運ぶ馬が、凍った坂道で転び、立ち上がれなくて馬方からひどい扱いを受けていたのを思い出す。激しく息を吐き、大きく見開いた白い眼を、まだ覚えている。私に近づいてくる馬の瞳の中に私が映っている。眼の中の冬景色は青く寒そうだ。

輓馬(ばんば)を引き取り休養させている家がある。飼育小屋の外、雪の野面を見ながら佇む馬は見事に大きい。随分昔、荷車で重い石炭を運ぶ馬が、凍った坂道で転び、立ち上がれなくて馬方からひどい扱いを受けていたのを思い出す。激しく息を吐き、大きく見開いた白い眼を、まだ覚えている。私に近づいてくる馬の瞳の中に私が映っている。眼の中の冬景色は青く寒そうだ。

「動物」カテゴリーアーカイブ

34 北に旅して

33 潮間帯

30 Lepeophtheirus salmonis サケジラミ

サケのなるべくしっかり塩の利いて、なおかつ新鮮そうなのを一本買ってきた。切り分けていた時、尻鰭のあたりに何か面白い形の付着物を見つけ、ピンセットでつまみあげて見ると、何と寄生虫のサケジラミ。甲殻類のカイアシの仲間で、エビやカニ近い生きものだ。サケも自然の中の生きもの、寄生虫はあたりまえ。あらゆる動物は寄生虫ともども進化した。もちろん人間には無害。

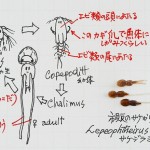

サケのなるべくしっかり塩の利いて、なおかつ新鮮そうなのを一本買ってきた。切り分けていた時、尻鰭のあたりに何か面白い形の付着物を見つけ、ピンセットでつまみあげて見ると、何と寄生虫のサケジラミ。甲殻類のカイアシの仲間で、エビやカニ近い生きものだ。サケも自然の中の生きもの、寄生虫はあたりまえ。あらゆる動物は寄生虫ともども進化した。もちろん人間には無害。

この甲殻類はCopepoditt幼体の時代、サケ・マス類にかぎ爪でしがみ付くようだ。膨大な数と種類のプランクトンにはこんなのも混じっている。食物連鎖上位のものに運よく呑み込まれず、自分の宇宙を手にした幸運な寄生虫の一匹。日本も含め、世界中の養殖サケでこの寄生虫のことが報告されている。採算に合わせ、ケージの中で過密に飼われているとこうなる。まして一大消費地としての日本がからんでいる。陸上のブロイラーのみならず、野生の代表と思っていたサケ・マス類、お前もか。

この甲殻類はCopepoditt幼体の時代、サケ・マス類にかぎ爪でしがみ付くようだ。膨大な数と種類のプランクトンにはこんなのも混じっている。食物連鎖上位のものに運よく呑み込まれず、自分の宇宙を手にした幸運な寄生虫の一匹。日本も含め、世界中の養殖サケでこの寄生虫のことが報告されている。採算に合わせ、ケージの中で過密に飼われているとこうなる。まして一大消費地としての日本がからんでいる。陸上のブロイラーのみならず、野生の代表と思っていたサケ・マス類、お前もか。

29 洒落者 ミヤマカケス

16 若いキツネへのオマージュ

13 だみ声ガラス

4 時の流れに

返信