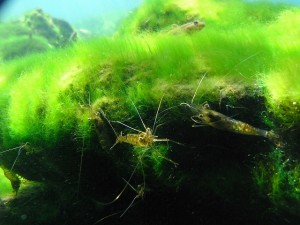

観光客の多い少し賑やかな壮瞥温泉の湖畔を潜ってみた。壮瞥滝付近とは大違い、みごとに豊かな生物たちの姿に出会った。要するに「富栄養化」の世界が有った。アオミドロ( Spirogyra sp.)に被われた軟らかな世界に、たくさんのスジエビが遊んでいる。ヨシノボリの顔も見えている。陽光の届く豊潤な世界だ。潤沢な生物相を示すのは恒常的にリンや窒素などの栄養塩類が補給される、水陸相まっての生物生産が活発な地域である証しなのであろう。

観光客の多い少し賑やかな壮瞥温泉の湖畔を潜ってみた。壮瞥滝付近とは大違い、みごとに豊かな生物たちの姿に出会った。要するに「富栄養化」の世界が有った。アオミドロ( Spirogyra sp.)に被われた軟らかな世界に、たくさんのスジエビが遊んでいる。ヨシノボリの顔も見えている。陽光の届く豊潤な世界だ。潤沢な生物相を示すのは恒常的にリンや窒素などの栄養塩類が補給される、水陸相まっての生物生産が活発な地域である証しなのであろう。

「動物」カテゴリーアーカイブ

119 いのちの証し

青い湖底に白いものが目に付いた。上はウチダザリガニのハサミと下は粉砕されたマシジミの殻。水深3~4m。1930年頃に阿寒湖に導入されたウチダザリガニは道東域で繁殖域を広げていたが近年洞爺湖、支笏湖からも繁殖が確認され、特に洞爺湖サンパレス付近では大量の個体が継続的に捕獲され、環境省により調査が行われている。その地点から東へ4km離れての確認となる。今年2個体目で、この種特有のハサミの白いシグナルも確認済みだ。マシジミはコイが摂餌後吐き出したものだろう。コイには喉に大きな咽頭歯が有り、タニシや二枚貝の硬い殻をかみ砕く。海と違ってこの洞爺湖の動物たちの姿は少ないが、生き物たちの存在の証しはあちこちにある

青い湖底に白いものが目に付いた。上はウチダザリガニのハサミと下は粉砕されたマシジミの殻。水深3~4m。1930年頃に阿寒湖に導入されたウチダザリガニは道東域で繁殖域を広げていたが近年洞爺湖、支笏湖からも繁殖が確認され、特に洞爺湖サンパレス付近では大量の個体が継続的に捕獲され、環境省により調査が行われている。その地点から東へ4km離れての確認となる。今年2個体目で、この種特有のハサミの白いシグナルも確認済みだ。マシジミはコイが摂餌後吐き出したものだろう。コイには喉に大きな咽頭歯が有り、タニシや二枚貝の硬い殻をかみ砕く。海と違ってこの洞爺湖の動物たちの姿は少ないが、生き物たちの存在の証しはあちこちにある