一面のタンポポの向こうの昭和新山と有珠山、春爛漫の壮瞥の野面です。山は柔らかな緑に包まれ、ヒバリやウグイスの声が聞こえます。穏やかな風土と豊かな食材に恵まれた町です。この有珠山、三十数年の間隔で噴火を繰り返してきました。次の噴火まで折り返し点を過ぎたようです。大きな自然とつながっています。そのような生活をしたくってこの町に移り住みました。

一面のタンポポの向こうの昭和新山と有珠山、春爛漫の壮瞥の野面です。山は柔らかな緑に包まれ、ヒバリやウグイスの声が聞こえます。穏やかな風土と豊かな食材に恵まれた町です。この有珠山、三十数年の間隔で噴火を繰り返してきました。次の噴火まで折り返し点を過ぎたようです。大きな自然とつながっています。そのような生活をしたくってこの町に移り住みました。

「火山・大地・気象」カテゴリーアーカイブ

82 日蔭の嫡流

78 アフンルパロ

75 傾いたプール

72 擦痕面

71 春嶺

70 大伽藍

68 海蝕洞

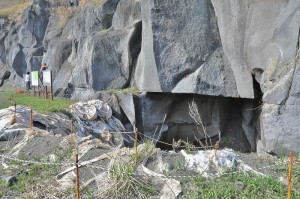

室蘭の絵鞆半島の太平洋側には100mを超す切り立った断崖が随所にある。岩礁には潮上帯から潮下帯まで豊かな生物群集が見られ、特に潮間帯の群集は北太平洋を特徴付ける実に見事な生態系を形成している。この海は生物地理学上かけがえのない要衝の地なのだ。白い断崖はかつての海底火山の噴出物だ。その下部にはいくつもの奥深い海蝕洞が口をあけている。

室蘭の絵鞆半島の太平洋側には100mを超す切り立った断崖が随所にある。岩礁には潮上帯から潮下帯まで豊かな生物群集が見られ、特に潮間帯の群集は北太平洋を特徴付ける実に見事な生態系を形成している。この海は生物地理学上かけがえのない要衝の地なのだ。白い断崖はかつての海底火山の噴出物だ。その下部にはいくつもの奥深い海蝕洞が口をあけている。

室蘭市はあまり海岸の素晴らしさには眼を向けていないようだ。祖先が残してくれたイタンキからエンルムエトモまで緑なすミズナラで覆われていた丘陵や山は削られ、あれよの間に防波堤が沖まで伸び、岬や小さな入り江は埋め立てられてしまった。この街が誇りとし拠って立つところは、岬に囲まれた小さく豊かな入江と、生きものたちが安らげる自然のままの海しかないのだが。

室蘭市はあまり海岸の素晴らしさには眼を向けていないようだ。祖先が残してくれたイタンキからエンルムエトモまで緑なすミズナラで覆われていた丘陵や山は削られ、あれよの間に防波堤が沖まで伸び、岬や小さな入り江は埋め立てられてしまった。この街が誇りとし拠って立つところは、岬に囲まれた小さく豊かな入江と、生きものたちが安らげる自然のままの海しかないのだが。